紋(家紋)

日本の家紋の発生は11世紀にさかのぼる。 この時代、各高位の廷臣は宮廷で着用する式服に特定の生地デザインを使用するようになった。 強力な藤原家支配によりその家来はシンボルを多用するようになり、家族の紋章は衣装のデザインに結晶し、車などにも付けられるようになった。 これらの紋章はのちに礼服に使用される家紋となった。 礼服には背に1つ、各袖の後ろに1つずつ、そして格式の高い式には左右前面に1つずつ付けられる。

|

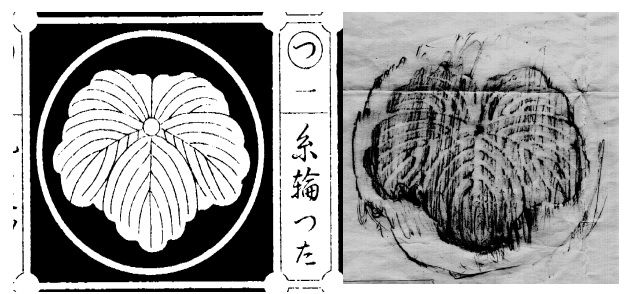

古谷家の紋

(家紋) まるに蔦 Ivy in a ring 「Japanese Design Motifs」 ドーバー出版(ニューヨーク)から転写 |

この拓は川田シズコが1985年に日本旅行した時墓石から採ったものです。 墓場で彼女はこの紋に気付き、紙切れと鉛筆でコピーした。 時代を経過したものにも関わらず、これが左の紋と同じものだと言いうには十分に精密だ。 |