沖家室出身の西村鹿蔵の調査のなかで、最近、“Shinmachi/Stronger Than a Tsunami” というYouTubeに出会いました。

鹿蔵がお世話になった沖家室出身の北川磯次郎氏やヒロ明照院の原哲雄氏、同夫人のKiyonoさんが登場しています。私の妻の親族(HPM会長のMichael Fujimoto)も登場していました。

『新町:津波よりも強い』は、1946年4月1日の壊滅的な津波によって破壊されたヒロの日本人商店街「新町」に焦点を当てています。人々はできる限りのものを救い出し、再建しようとしましたが、1960年の別の壊滅的な津波によって再び壊滅してしまいました。生き残った住民たちは、今日も新町の精神を生き続けさせているコミュニティの回復力について回想しています。

*「shinmachi stronger than a tsunami」のタイトルで検索して視聴できます。

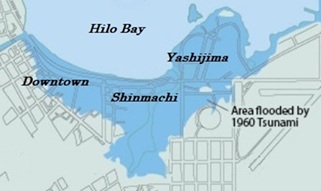

1 日本語が飛び交い、銭湯や大和座、有明館(マモ劇場)という劇場があったというヒロの日系人町。日本から移民した人々が耕地労働契約の終了後、現在のKTAスーパーあたりのダウンタウンに住み始め、1914年の大火災により転居先として開発されたのが新町や椰子島でした。1946年と1960年の2度の津波で2つの町は消滅し、現在は、かつての面影を確認できないように大きく変貌し、公園や緑地帯となっている。

2 新町や椰子島の人々による町の再建は、先人たちの計り知れない努力、勤勉さ、団結によるものであり、さらに、この地区から生まれた企業が、現在でもヒロの業界を牽引していることなど、その逞しさを感じるドキュメンタ―でした。

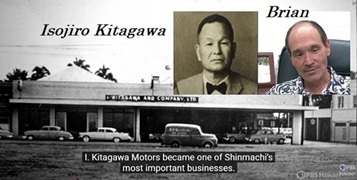

3 北川磯次郎氏

ハワイ島における日本人屈指の成功者であったことは多くの文献などで紹介されていますが、4代目社長であったBrian Kitagawaが思い出を語っている。

(1)砂糖キビ農園での労働を直ちにやめ、新町で魚の行商人として生計を立てることになったが、魚をさばくのが非常に上手く、売る才能があった。

(2)さらに、漁師をはじめとする新町や椰子島の顧客の需要をつかみ、行動する実業的才能に優れていたので、漁具雑貨から始め、漁船、ガソリン、自動車と北川商会を拡大発展させた。

(3)当時の銀行は日本人への融資を拒否していたので、新町・椰子島の漁師やビジネスを目指す若者(Hilo Shinmachi Associationなど)には資金が必要であった。曾祖父は水産会社の創設を手始めに、Hilo Rice Millや American Trading, Hawaii Planing Mill (HPM)など様々な事業に出資又は融資により支援した。

*かむろ通信によると、沖家室出身者は水産会社の創設以前の1901年に“ヒロ八幡講”を設立し、会員42名と多額の積立金により、当地第一の信用を得ているとあり、経済的支援の充実とともに、絆の強さが窺える。(KAMURO No.3 May 1915)

*北川氏は、北川商会のみならず、SUISAN 社長、椰子島日本語学校学務委員長、日米酒造社長、ヒロ日本人商業会議所会頭などを務め、多彩な一生であったとThe Hawaii Hochiが報じている。

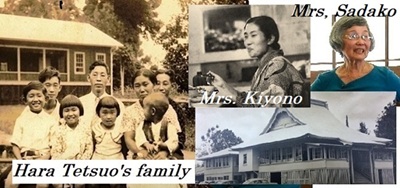

4 原哲雄氏とKiyono夫人

ヒロ明照院の2代目の開教師であった原哲雄氏は周防大島の沖浦村出身(泊清寺・新山玄雄住職の祖父の弟子)で、男女共学の推進や堂宇の大改築などの功績を残しながら、日米開戦の前年に没した(50歳、稀に見る盛大な葬儀で、沖家室人会の西村鹿蔵などが弔辞とNippu Jijiが報じている)。

引き継いだ3代目の日野開教師の一家は、日米開戦により、アメリカ本土へ収容され、この困難ななか、明照院を守ることとなったのが、原開教師の夫人のキヨノさんであった。明照中女学校の教師であったが、葬儀に関する正確な経典を知っている数少ない人の一人だった故に、多くの重荷を背負うことになった。(学校は閉鎖され、施設は軍用に使用された。)キヨノさんの娘Sadako Hara Iwasakiが、その時の苦労話を語っている。

(1)新町などの人々から要請があれば、道堂氏(葬儀社)ととともに対応し、日系人コミュ二ティを支え続けたが、家族を養うほどの報酬ではなかった。

(2)そのため、新町の多くの女性達と同じように、本土から来た兵士の服の洗濯を請け負った。

3)子供の私達も手伝いましたが、兵士の服が大きいのでベンチに毛布を敷いてアイロンをかけるなど、大変な仕事でした。

*キヨノさんの行動は不惜身命の護法精神であったと、Hawaii Timesが報じている。なお、1960年の津波で新町の教会堂は壊滅し、移転した。

ヒロ新町の子孫は今もここに住んでいて活動を続けています